Seit der Corona-Pandemie hat sich die ohnehin fragile Situation im Servicebereich der Gastronomie spürbar verschärft. Was einst das Herzstück eines gelungenen Restaurantbesuchs war – aufmerksame, zugewandte Gastfreundschaft – scheint vielerorts nur noch wie eine lästige Routine. Gäste berichten von getakteten Zeitfenstern, hastigem Abräumen und einer Stimmung, die eher an eine Kantine erinnert als an ein gastliches Haus. Dahinter verbirgt sich ein strukturelles Problem: Die Branche kämpft nicht nur mit einem eklatanten Mangel an Personal, sondern auch mit wachsenden behördlichen Auflagen und einer erdrückenden Bürokratie. Arbeitsbedingungen gelten als wenig einladend, und die verbliebenen Kräfte stoßen oft an ihre Grenzen. So wird aus der einstigen Kunst des Bewirtens eine seltene Ausnahme, und das gemeinsame Mahl verliert jenen Zauber, der früher zwischen gedeckten Tischen und leisen Gesprächen aufleuchtete. Wer heute essen geht, erlebt nicht selten, wie das alte Versprechen von Genuss und Entschleunigung zu einer fernen Erinnerung wird – wie ein leiser Akkord, der im Lärm des Alltags verklingt.

Der Ökonom, Sozialwissenschaftler und Kommunikationsmanager Klaus Kocks hat diesem Wandel in seinem → Logbuch nachgespürt und dort mit feiner Feder seine Eindrücke und Reflexionen festgehalten:

Aus Klaus Kocks‘ Logbuch

27.05.2025, Eintrag Nr. 1837

https://www.klaus-kocks-logbuch.de

GASTFREUNDSCHAFT.

In einer verfallenden Provinzstadt namens Trier bleibt für ein Dinner nur der Chinese; eines jener Lokale, die eigentlich ganztägig aus dem Wok zaubern, was die Tiefkühltruhe so hergibt. Die Speisekarte umfasst gut einhundert Gerichte; man ist gut beraten „Acht Köstligkeiten“ zu bestellen, weil man dann von allem etwas hat. Ich nehme dazu geblatene Leisnudeln. Schließlich ist man hier nicht in der Schlemmereule oder dem Bagatelle.

Wir hatten einen Tisch um acht und waren um zehn nach zehn wieder auf der Straße. Und das ging so. Um 21.30 h fragt die freundliche junge Dame, ob wir, die wir mit dem Hauptgang gerade fertig sind, noch Heißgetränk mögen täten, weil man jetzt die Maschinen sauber machen wolle. Es wird verwundert verneint. Eine Viertelstunde später ist der Service wieder am Tisch. Ich höre die aus dem England meiner Studentenjahre bekannte Ansage der „last calls“. Kaltgetränk, eh klar.

Die letzte Runde der Getränke ist um 21.55 h am Tisch. Exakt fünf Minuten später wird an den Nachbartischen schon mal das Besteck für den Folgetag ausgelegt. Lautes Gespräch zwischen dem damit beschäftigten Personal. Um 22.00h steht die Restaurantleiterin mit einem Kreditkartenterminal am Tisch und kreischt das, was der Franzose die Addition nennt.

Zehn nach zehn auf dem Trottoir. Wir sind die letzten.

Wir hatten den zweiten „slot“; man kann auch den ersten kriegen, der ist von 18.00 bis 20.00 h. Ich kenne das aus New York, wo zwischen „first and second serving“ strikt geschieden wird und man um 19.55 h an die Bar gebeten wird, weil der Tisch frei werden muss. Na gut, the big apple. Aber in Trier? Im Great Wall?

Die Restauration verlernt Gastlichkeit. Ich bin schon genervt, wenn ich meine Buchung im Netz über ein verqueres System, das mich nach dem Grund meines Besuches fragt, einen Tag zuvor noch mal eigens bestätigen darf. Mittlerweile hat auch der Besuch selbst etwas vom Zählappell beim Barras. Essen fassen und wegtreten!

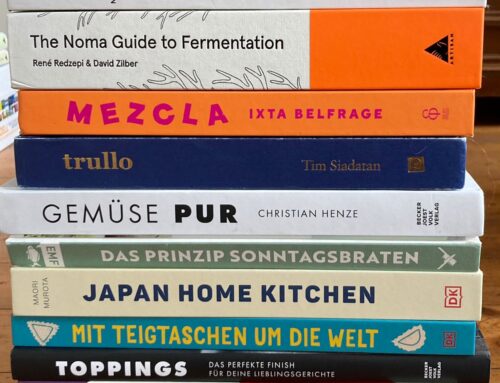

In Köln erinnere ich einen Franzosen, der mich sehenden Auges im Regen vor der Tür hat stehen lassen, weil man ja noch den Boden wischen müsse. Pudelnass durfte ich dann rein. Inzwischen hat der Bumms nur noch Mittags auf. Soll so sein. Als Mann von Welt richtet man sich gern nach dem Personal. Ich könnte nun den Unterschied von Manieren und Etikette erklären, aber warum sollte ich? Ich mach mir zuhause ein Butterbrot. Und was noch so im Kühlschrank ist. Nennt sich „girls‘ dinner“ und ist eine fabelhafte Idee.

Hinterlasse einen Kommentar